برهان غليون: إنّ مفهوم البطولة في الثقافة العربية ملتبس.

أجرى الحوار – سليم النجار:

حين يكتب كاتب ومفكر بحجم الدكتور برهان غليون، تتيقظ ذاكرة المعرفة سريعًا، خاصة إن كانت سيرته الفكرية أشبه بحياة داخل أخرى تختلط فيها الواقعية بالمعرفة، والتاريخ والسؤال.

عَرفت غليون اسمًا بارزًا في عالم الفكر، وزاد إعجابي الشديد بكتابه المعنون بـ(الوعي الذاتي)، الذي كتب في مقدمته “ويزداد الشعور اليوم بالإخفاق بقدر ما تنقص القدرة العقلية والنظرية على الإحاطة به، وفهمه، وتفسيره، وتحديد عوامل معالجته والخروج منه”.

د. غليون ينتمي إلى جنس الكُتَّاب الحدائق، حيث تنوّع الأشجار والثمار والظلال، المليئة بالطعوم، الحوار معه يكشف للقارئ إلى أي مدى وصل حالنا العربي، من تخبط وضبابية، وتشابك المصطلحات، وغياب الرؤى الواضحة.

السؤال الأوّل: هل هناك منهاج محدد لقراءة تاريخ المشرق العربي؟

يعدّ التاريخ أحد العلوم الاجتماعية الرئيسة، وللمؤرخين اجتهادات، وإذا شئت مناهج متعددة في فهم التاريخ وتفسيره، ويستطيع المهتمون أن يبحثوا فيها، وفي أي مؤلف منها، عن علم التاريخ، وحتى في غوغل أو أي موسوعة موجودة اليوم على الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي.

السؤال الثاني: مفهوم البطولة في الثقافة العربية مفهوم ملتبس، بمعنى هل هناك فرق بين البطولة للثقافة الشعبية أو النخبوية؟

هذا موضوع بحث ينبغي أن تقوم به من قبل علماء الثقافة أو الأنثروبولوجيا أو الفلسفة.

السؤال الثالث: أنت قلت في كتابك اغتيال العقل: “إن الحركة القومية طرحت من منبعي الفكر وحرية الفكر”، فهل تعتقد أن هذين العاملين لا يزالان موجودين؟

لا أتذكر أني قلت ذلك. لكن قلت إن القومية في العالم العربي، كما في العالم الثالث كله، نشأت في إطار الكفاح ضد الاستعمار، ومن أجل الاستقلال، فهي قد استقت مفاهيمها وتصوراتها من النموذج الأوروبي نفسه الذي أعاد تشكيل الإمبراطوريات التاريخية والممالك القديمة في شكل دول قومية أصبحت فيها الشعوب موضوع السياسة، وليست مجرد تابعة للملك أو الإمبراطور.

السؤال الرابع: هل صحيح أن المشكلة الرئيسة للثقافة العربية الطرح ما بين الحداثة والتقليد؟

الصراع أو الجدال بين الحداثة والتقليد هو إشكالية سائدة في كل الثقافات؛ لأن هذه الثقافات تتعرض جميعًا للتغير والتجدد مع تقدم شروط الحياة المادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك التطورات الثقافية والعلمية وتوسع دائرة الجمهور المندمج في الثقافة عن طريق توسيع دائرة التعليم. تراث الماضي يتراجع في كل مكان في الممارسة الشعبية أمام متطلبات الحياة الحديثة، إضافةً إلى صعود القيم الجديدة من حرية وعدالة ومساواة والتمتع بالسعادة على الأرض أو في الدنيا قبل الآخرة.

السؤال الخامس: ما المقصود بالحداثة؟

هناك مقاربات عديدة للحداثة وتستطيع أن تتعرف إليها بفتح أي قاموس في العلوم الإنسانية.

السؤال السادس: ما هو سبب قولك في كتابك المعنون الوعي في المفهوم الموضوعي للزمن التاريخي، هل سيفقد العالم أو عفوًا، هل سيفقد الإنسان مكانته بوصفه مركزًا للعالم؟

ليس لدي كتاب بعنوان الوعي، ربما تريد الحديث عن كتاب الوعي الذاتي، وليس موضوع الرد على سؤال هل سيفقد الإنسان مركزيته في العالم. نعم الإنسان سيفقد نظرته لنفسه بأنه مركز العالم، وسوف يفقدها أكثر مع تراجع مفهوم الحداثة الكلاسيكي الذي ركز على الإنسان بعد أن كانت الأديان السماوية تلحقه بالخالق وتركز على القيم الدينية، قيم السماء.

أعيد السؤال السابع: هل لا تزال النظرة إلى الإسلام السياسيّ أنه ظاهرة تتجه للتغيير من قبل المثقفين العرب؟

سؤال غير مفهوم، ربما تقصد هل يرى المثقفون العرب في الإسلام السياسي عامل تغيير؟ يتوقف الأمر على أي مثقفين، وأي إسلام سياسي، فيمكن للمسلمين أن يجعلوا من الإسلام عامل تغيير، كما يمكن لهم أن يصنعوا منه عامل محافظة وجمود.

السؤال الثامن: ما الفرق ما بين الوعي المتصالح والوعي المعذب في كتابك الوعي؟

الوعي الذي يمتلك وسائل السيطرة على واقعه يشعر بالاتساق والانسجام والمقدرة، ويتصالح مع نفسه والوعي المأزوم الذي يعجز عن فهم الواقع، أو يرى في تحول الواقع إدانة وتقويضًا لفكرته عنه، بالتالي تكريسًا وتأكيدًا لعجزه، ليصبح وعيًا معذبًا وشقيًا.

السؤال التاسع: ما سبب تأخر البحث العلمي في المجتمعات العربية؟

ضعف استثمارات الحكومات العربية في البحث والتطوير، وهذا يرتبط أيضًا بضعف اهتمامات الحاكمين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبمصالح المحكومين.

السؤال العاشر وهو الأخير: هل لا نزال بعيدين عن دولة المواطنة كما أشرت في كتابك نقد السياسة؟

بالتأكيد، لكن “بعيدون” في هذا السياق لا تعني الزمن، لكنها تشير إلى امتلاك وعي واضح وعام بمعنى المواطنة وحكم القانون، وفيما وراء ذلك معنى السياسة وقانونها ووظيفتها.

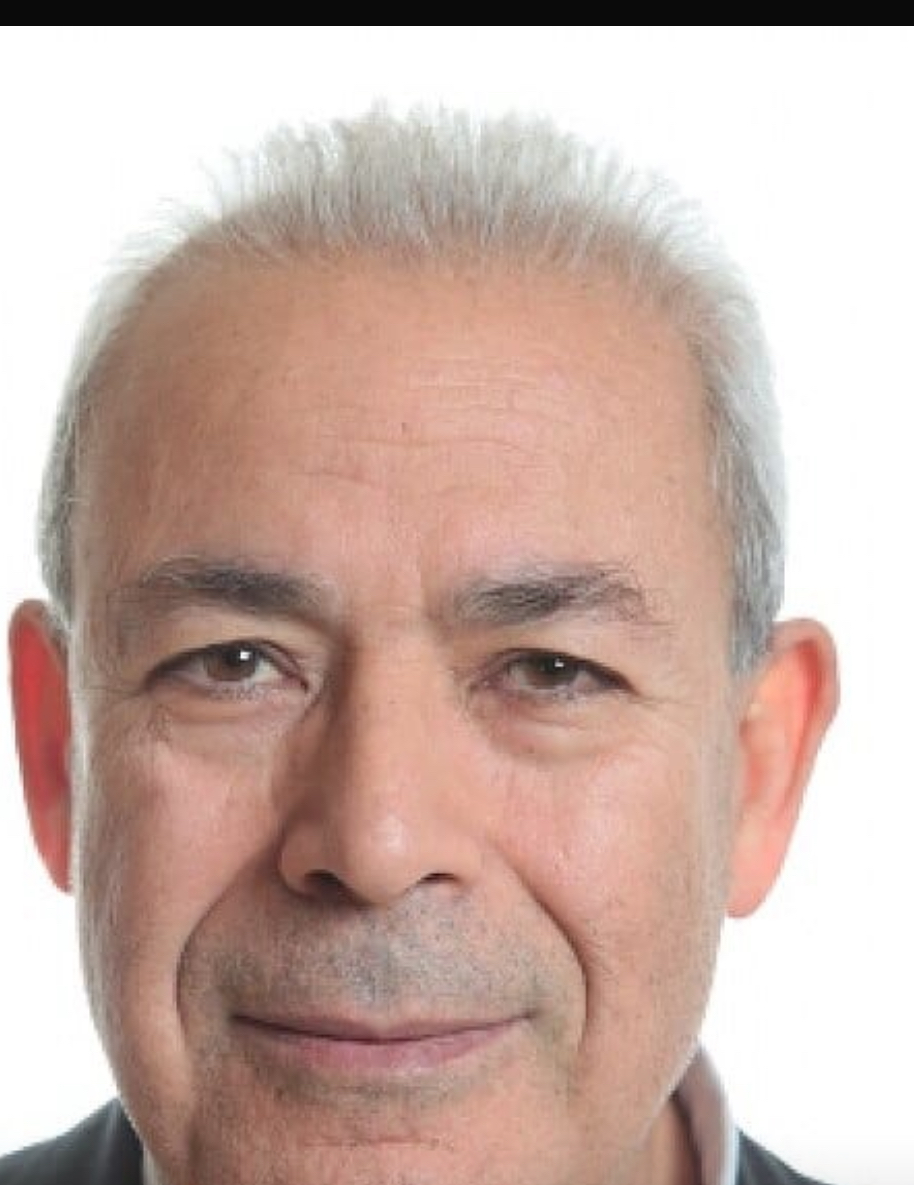

برهان غليون (ولد في 13 أيار/ مايو 1945)، هو مفكر سوري وأستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس ورئيس المجلس الوطني السوري السابق. خريج جامعة دمشق بالفلسفة وعلم الاجتماع، دكتور دولة في العلوم الاجتماعية والإنسانية من جامعة السوربون، ولد في مدينة حمص لأسرة عربية، كان يعمل في مجال التدريس قبل أن يهاجر في عام 1969 إلى فرنسا، وعاش هناك منذ ذاك الوقت. توجهاته الفكرية قومية عربية تدعو إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة المواطنة العصرية.